Hauptinhalt

Topinformationen

6 Resümee

In Quellen und Interviews sehen wir, dass die Geschichte der Homosexualität in Osnabrück keineswegs eine Geschichte der langsamen aber letztlich erfolgreichen Befreiung, sondern vielmehr die einer steten Konfrontation war. Die Sichtbarkeit homosexuellen Lebens wurde nicht vergeben, sie wurde erkämpft; sie wurde der Stadtgesellschaft abgerungen. Dies setzte voraus, dass die Betroffenen auch anerzogene und tradierte Selbstbeschränkungen ablegten, die über Jahrzehnte aus Recht und gesellschaftlicher Moral erwachsen waren.

Schlüsselbegriff: Sichtbarkeit

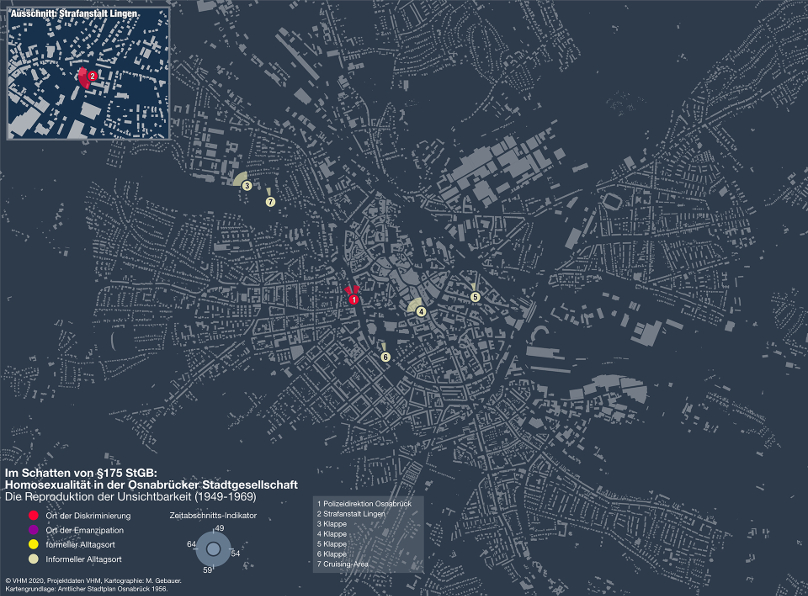

Der Ausgangspunkt war hierbei eine verschwiegene Präsenz von Homosexualität durch alle Beteiligten. Schweigen über die eigene, von der tradierten Moral abweichenden Sexualität war eine Schutzmaßnahme. Das Recht ermöglichte also vor allem eine Verdrängungsstruktur, die Homosexualität aus dem kollektiven Bewusstsein bannte. In Osnabrück mündete dies seltener in direkter Strafverfolgung, als vielmehr in sozialer Repression. Die bis 1969 geltende Fassung des §175 schuf und legitimierte damit eine Unsichtbarkeit von Homosexualität, die einen Normalzustand suggerierte, um letztlich eine Gesellschaft ohne sexuelle Heterogenität zu schaffen. Wichtige Folgen in der Stadt Osnabrück und deren Umland waren von Zweifel und Heimlichkeit geprägte Biographien. Im Stadtraum entstanden Orte, die es nicht geben sollte. Das Gesetz schuf in einem gewissen Maße also genau das, was es zu verhindern vorgab: brüchige familiäre Konstellationen, von Angst geprägte sexuelle Sozialisationen und öffentliche Orte anonymisierter Sexualität.

Annette Söller*

Es war halt immer spürbar, und es gab immer wieder so Momente, wo wir dann auch so Gegenwind gekriegt haben. Oder wo wir es tatsächlich auch gespürt haben, bis hin zu Gewaltandrohung ganz aktiv, dass es eben nicht gewünscht und gewollt ist, dass wir sichtbar sind, und dass es uns gibt und so.

Albert Leuck*

Das find ich einfach, das ist so das Wichtigste: Das eine ist die politische Auseinandersetzung und der Streit. Und das andere ist, aber auch dann Rechte, die man hat, auch mit Leben zu füllen und mit einer Selbstverständlichkeit auch immer wieder zu zeigen, ne? Und, und sichtbar zu machen.

Karina Werle*

Die Männer waren sichtbarer - auf jeden Fall.

Friedrich Kerpen*

Deswegen sind wir zum Beispiel [...] immer mit mehreren Leuten gegangen. Weil wir uns nicht sicher waren, dass wir nicht doch irgendwie blöde angemacht werden, oder vielleicht sogar körperlich angegangen worden wären. Also, das ist auch passiert in der Zeit. Einigen Leuten, vor allen Dingen Leuten, die, bei denen es offensichtlich war.

Ab den 1970er Jahren bemühte sich vor allem jüngere Homosexuelle darum, Formen und Wege des Kennenlernens und des Verstehens von Homosexualität zu finden. Die Emanzipationsbewegung wurzelt also maßgeblich in einer Findungsbewegung.

Diese begann ab Ende der 1970er Jahre immer stärker selbstorganisierte Institutionen auszuprägen, von regelmäßigen Treffs und Stammtischen zu Festen wie Gay in May und Einrichtungen der Selbsthilfe und Rechtsberatung. Denn wenngleich der §175 deutlich entschärft fortbestand, fungierte er, diffus als "Schwulenparagraph" wahrgenommen, vor allem als Legitimationshintergrund für soziale Ausgrenzung und eine implizite Gleichsetzung von Homosexualität mit Jugendgefährdung.

Auf der Basis dieses sehr politischen Kampfes entstand eine Szenekultur, die sich langsam immer tiefer in das Gewebe der Stadt einschrieb - mental und auch räumlich. Dies geschah jedoch gegen Druck, sei es politischer medialer oder auch sozialer. So setzten andere Mitglieder der Stadtgesellschaft dem Kampf um Sichtbarkeit und Gleichberechtigung Auschluss, Einschüchterung und auch pure Gewalt entgegen. Der größte Widerstand für homosexuelles Leben verschob sich so aus den Polizeistuben und Gerichtssälen in die städtischen Säle und Straßen. Insbesondere ab den frühen 1980er Jahren kam zwar weder die sehr offene Diskriminierung, aber eben auch kein ausreichender Schutz vonseiten des Staates bzw. der Stadtpolitik - sondern jeweils vor allem von der Bevölkerung aus.

Die hier entwickelte lokalhistorische Perspektive auf eine Wirkungsgeschichte des Rechts lässt uns erkennen, dass Begriffe wie "Verfolgung", die auch am Anfang dieses Projektes standen, dem Gegenstand nicht gerecht werden. Die Frage, wie eine Gesellschaft Diskriminierung hervorbringt lässt sich, so eine Schlussfolgerung unseres Projekts, am besten am Begriff der "Sichtbarkeit" verfolgen, verbunden mit seinen Gegenbegriffen des "Verschweigens", "Versteckens" oder auch des "Verdrängens". Nicht die Absenz von Verfolgung, sondern die Möglichkeiten und Dynamiken der Sichtbarmachung lassen tiefergehende Schlussfolgerungen zur Entwicklung homosexuellen Lebens in Stadtgesellschaften zu.

Kein Umbruchsgefühl

Von dieser Warte aus gesehen kann es kaum verwundern, dass das unspektakuläre Ende des §175 in den Interviews nicht als Epochenbruch oder Wendepunkt wahrgenommen wird. Die Effekte der Streichung von §175 zeigten sich darum erst mittelfristig, da mit dem Paragraphen eine Legitimationsgrundlage für Stigmatisierungen und Ausschluss entfiel. Vielleicht aufgrund der fehlenden öffentlichen Diskussion setzte damit aber keineswegs ein umfassender mentaler Wandel ein. Was zuvor beschwiegen worden war, also allen voran die vielfältigen rechtlichen Diskriminierungserfahrungen Homosexueller, blieb oft weiterhin versteckt. Eine Gesprächskultur über die Wirkung des §175 im Land und in der Stadtgesellschaft entstand nicht. Wohl aber setzte ein neues Gespräch über Homosexualität im öffentlichen Stadtleben ein. Erneut erwies sich eine Änderung des Rechts in erster Linie als Anschub für weiteren sozialen Wandel. Die Osnabrück Stadtgesellschaft und -politik lernte in der Breite, schwules, lesbischen und immer stärker auch divers queeres Leben zu akzeptieren, ja in letzter Zeit auch zu unterstützen.

Dabei lässt der Blick allein auf rechtliche Diskriminierung schnell vergessen, dass eine Stadt in wesentlich komplexerer Form Stigmatisierung und Ausgrenzung hervorbringt - oder auch Teilhabe ermöglicht. Die Abschaffung des §175 war, um auf einen Slogan der Osnabrücker Schwulenbewegung der frühen 1970er Jahre zurückzugreifen, in der Tat eine politische. Die Frage des Zusammenlebens in der Stadt ist jedoch in erster Linie eine soziale. Hier gibt es keine Setzungen und definitiven Ergebnisse, sondern eine stete Aushandlung.

Das stete Echo der Vergangenheit

Viele Interviewte runden ihre narrativen Schilderungen mit einem Blick in die Gegenwart ab – und dieser fällt auch angesichts von erkämpftem Eherecht, Entschädigungsprozessen oder der Präsenz höherer Politiker in queeren Zusammenhängen nicht euphorisch, sondern mindestens sehr nachdenklich aus. Insbesondere im Lichte der gegenwärtigen politischen und diskursiven Verschiebungen in der Bundesrepublik machen sich nahezu alle Interviewten große Sorgen. Annette Söller* betont, sie lebe jetzt in Berlin, weil dies eine Stadt der gelebten Vielfalt sei. „Und das gilt es jetzt tatsächlich wirklich zu verteidigen.“ (Projektarchiv VHM, Interview P7) Auch Rolf Grüttner* betont, ihr „viel freieres Leben“ heute sei eben nicht gesichert, „[w]eil es gibt Leute, die zum Beispiel auch bei uns in unserer Gesellschaft denken, na ja, schwul sein, das ist ja heute alles kein Problem mehr, ne? […] Aber die Wirklichkeit sieht manchmal ganz anders aus.“ (Projektarchiv VHM, Interview P13)

Vor allem kann man Erfahrungen nicht so abschaffen, wie einen Strafrechtsnorm. Rückblickend wundert die mittlerweile weit über 80-jährige Stefanie Bruckmann* sich, warum sie früher soviel Angst gehabt hatte, ihre Liebesbeziehung öffentlich zu zeigen. Als daraufhin ihre Partnerin einwirft, dies sei ja auch heute noch so, vermerkt Frau Bruckmann*: „Ja, das steckt eigentlich noch immer in mir drin.“ (Projektarchiv VHM, Interview P2_3)

Und so wie diese Prägungen in den Personen nicht einfach aus der Welt zu schaffen sind, darin sind sich im Prinzip alle Interviewten einig, so sind es auch die Prägungen der Gesellschaft. Darum blicken die Interviewten einerseits stolz, andererseits aber verunsichert in die Zukunft. Wie für Albert Leuck* ziehen heute für viele alte Geister neu auf: „Ja, ich mein, die Gefahr besteht da halt drin, wenn, wenn die jetzt, sag ich mal, die politische Ebene noch weiter nach rechts hin… Da wird mir aber…“ (Projektarchiv VHM, Interview P5)

©VHM (2020)